私たちについて

人材戦略の基本的な考え方

機構は、「独立行政法人住宅金融支援機構人材確保・育成方針」に基づき、社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、住宅金融市場における先導的・模範的な取組の担い手としての役割を果たし、顧客価値創造を体現できる住宅金融のプロフェッショナルとなる人材の確保・育成に取り組んでいます。

また、職員一人ひとりがやりがいを持ち、能力を最大限に発揮できる職場づくりを目指し、育児・介護等との両立支援をはじめとするダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進や健康に働くことのできる職場の実現に向けた取組を行っています。

また、職員一人ひとりがやりがいを持ち、能力を最大限に発揮できる職場づくりを目指し、育児・介護等との両立支援をはじめとするダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進や健康に働くことのできる職場の実現に向けた取組を行っています。

人材育成

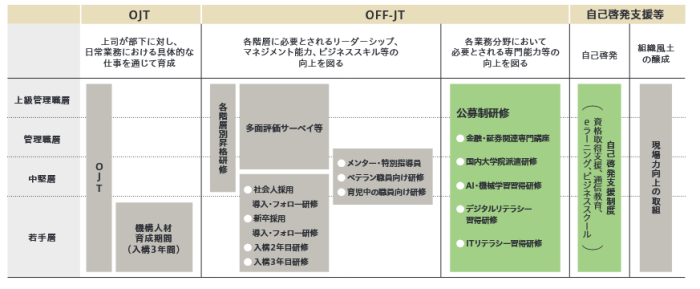

住宅金融のプロフェッショナルとなる人材を育成するため、毎年度、人材育成実施計画を策定し、職員一人ひとりが自ら成長する意識を持ち、その成長を支援する機会として、各種研修や自己啓発の支援を行っています。

特に、新卒採用職員については、入構後1年間は特別指導員制度のもとで、研修のほかOJTを中心とした育成を行っています。

また、入構後3年間を「機構人材育成期間」と位置付け、重点的に研修等を実施し、基本的なビジネススキルや業務知識を習得する機会を設けています。

その後も、昇格時等に実施する階層別研修に加え、金融・証券や住宅政策を学ぶための研修や外部機関への派遣等、専門能力を高めるためのさまざまな取組を通じて職員一人ひとりのリスキリング・アップスキリングを継続して支援しています。

特に、新卒採用職員については、入構後1年間は特別指導員制度のもとで、研修のほかOJTを中心とした育成を行っています。

また、入構後3年間を「機構人材育成期間」と位置付け、重点的に研修等を実施し、基本的なビジネススキルや業務知識を習得する機会を設けています。

その後も、昇格時等に実施する階層別研修に加え、金融・証券や住宅政策を学ぶための研修や外部機関への派遣等、専門能力を高めるためのさまざまな取組を通じて職員一人ひとりのリスキリング・アップスキリングを継続して支援しています。

人的資本の開示

「人材育成」による目指すべき姿

住宅金融のプロフェッショナルとなる人材の育成

(現場でのOJTと集合研修等のOFF-JTの両輪による人材育成に取り組むとともに、職員一人ひとりの自己啓発を支援)

(現場でのOJTと集合研修等のOFF-JTの両輪による人材育成に取り組むとともに、職員一人ひとりの自己啓発を支援)

人材育成に係る事項

1.定量情報

・人材開発投資額:1人あたり64,600円(令和5年度における実績)

・保有資格者数:FP1・2級 275人、宅地建物取引士試験合格者 324人、1・2級建築士試験合格者 64人、証券アナリスト 30人、ITパスポート 62人、応用情報技術者 10人、G検定 19人、データサイエンティスト検定TMリテラシーレベル 9人(令和6年4月1日時点)

・研修回数(参加人数):30回、延べ参加人数:714人(令和5年度における実績)

・専門人材(※1)の認定者数:25人(令和6年4月1日時点)

2.研修内容・実績

金融・証券関連専門講座派遣研修

地域連携業務の推進のための研修

AI・機械学習習得研修

デジタルリテラシー習得研修

海外長期派遣研修 等

・人材開発投資額:1人あたり64,600円(令和5年度における実績)

・保有資格者数:FP1・2級 275人、宅地建物取引士試験合格者 324人、1・2級建築士試験合格者 64人、証券アナリスト 30人、ITパスポート 62人、応用情報技術者 10人、G検定 19人、データサイエンティスト検定TMリテラシーレベル 9人(令和6年4月1日時点)

・研修回数(参加人数):30回、延べ参加人数:714人(令和5年度における実績)

・専門人材(※1)の認定者数:25人(令和6年4月1日時点)

2.研修内容・実績

金融・証券関連専門講座派遣研修

地域連携業務の推進のための研修

AI・機械学習習得研修

デジタルリテラシー習得研修

海外長期派遣研修 等

人材の流動性に係る事項

1.定量情報

新規採用職員の3年以内離職率:5.0%(令和5年度における実績)

中途採用者比率:33%(令和5年度における実績)

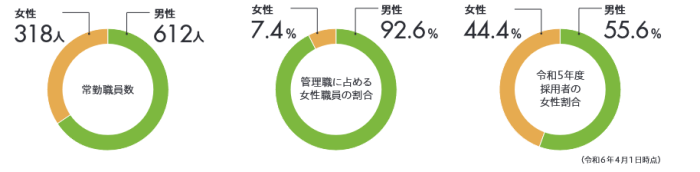

女性職員割合:34.2%(令和6年4月1日時点)

女性職員採用率:44.4%(令和5年度における実績)

2.その他情報

兼業制度の実施(※2)

新規採用職員の3年以内離職率:5.0%(令和5年度における実績)

中途採用者比率:33%(令和5年度における実績)

女性職員割合:34.2%(令和6年4月1日時点)

女性職員採用率:44.4%(令和5年度における実績)

2.その他情報

兼業制度の実施(※2)

ダイバーシティに係る事項

定量情報

・女性管理職比率:7.4%(令和6年4月1日時点)

・男女の賃金比率:全労働者 54.9%、正職員 64.9%、パート・有期職員 62.9%(令和5年度における実績)

・男性職員の育児参加休暇等取得率(合計5日以上):84.6%(令和5年度における実績)

・男女の賃金比率:全労働者 54.9%、正職員 64.9%、パート・有期職員 62.9%(令和5年度における実績)

・男性職員の育児参加休暇等取得率(合計5日以上):84.6%(令和5年度における実績)

コンプライアンスに係る事項

定量情報

コンプライアンス等の研修の受講率(※3):100%(令和5年度における実績)

コンプライアンス等の研修の受講率(※3):100%(令和5年度における実績)

※1 高度な専門性並びに市場での技術水準および要求水準の進展に応じた能力の向上が求められる業務分野において、中核を担うことが期待される人材

※2 機構では、職員の専門能力向上、社会貢献等を通じたモチベーション向上につながると考えられる兼業を認めています。ただし、業務の遂行に支障が生じるおそれがないこと等の基準を設けています。

※3 令和5年度コンプライアンスプログラムに定めるコンプライアンスミーティングまたはeラーニングの受講対象職員のうち、産休・育休等のやむを得ない事情で欠席した職員を除きます。

働きやすい職場環境づくり

職員一人ひとりがやりがいを持ち、能力を最大限に発揮できる職場づくりを目指し、各種休暇制度や在宅勤務を導入する等により仕事と育児・介護等との両立支援に取り組むとともに、職員が健康に働くことのできる職場の実現に向けた健康経営を進めています。また、毎週水曜日や給与支給日をノー残業デーとするほか、マンスリー休暇、仕事と生活の調和休暇等の休暇取得を奨励する等、ワーク・ライフ・バランスの促進に取り組んでいます。

あわせて、事情により特定の勤務地でなければ勤務の継続が難しい場合に一定期間当該勤務地で勤務することができる措置(転勤配慮措置)等を設け、仕事と生活の両立を支援しています。

あわせて、事情により特定の勤務地でなければ勤務の継続が難しい場合に一定期間当該勤務地で勤務することができる措置(転勤配慮措置)等を設け、仕事と生活の両立を支援しています。

仕事と育児との両立支援

令和5年度の取組として、子の看護休暇の対象期間を小学校就学までから小学校を卒業するまでに拡大するとともに、親族家族で子育てを支えることができるよう新たに「親族育児参画休暇制度」を創設しました。

(注)仕事と育児を両立できる職場環境整備に取り組んでいることにより、子育てサポートについて高い水準の取組を行っている企業として、「プラチナくるみんマーク」を取得

仕事と介護との両立支援

(注) 仕事と介護を両立できる職場環境整備に取り組んでいる企業として、「トモニンマーク」を取得

健康の維持・増進

多様な人材が活き活きと活躍できる人材基盤を将来にわたって維持していくため、「健康宣言」を策定するとともに、各部署に健康推進担当を配置し、「健康づくり体制」を構築しています。

病気の予防のため、がん検診・脳ドック・特定保健指導の受診勧奨などに取り組んでいます。また、治療をしながら安心して働ける職場を実現するため、病気休暇制度(療養型と通院型)を設けています。

病気の予防のため、がん検診・脳ドック・特定保健指導の受診勧奨などに取り組んでいます。また、治療をしながら安心して働ける職場を実現するため、病気休暇制度(療養型と通院型)を設けています。

女性活躍推進

多様な人材が活躍し、職員一人ひとりが仕事と生活を両立することができる働きやすい組織を目指すため、女性活躍推進法に基づく行動計画(令和6年4月2日~令和8年4月1日)において目標を設定し、取組を進めています。

各種制度の拡充を図る等、仕事と育児の両立支援に取り組んできた結果、出産等を理由に退職するケースは減少しています。

更なる女性活躍の推進には管理職に占める女性職員の割合の向上が重要となるため、管理職候補者に係るKPIを設定し育成を行うとともに、経験者採用をより積極的に行うことで女性活躍を組織の次の成長に繋げていきます。

各種制度の拡充を図る等、仕事と育児の両立支援に取り組んできた結果、出産等を理由に退職するケースは減少しています。

更なる女性活躍の推進には管理職に占める女性職員の割合の向上が重要となるため、管理職候補者に係るKPIを設定し育成を行うとともに、経験者採用をより積極的に行うことで女性活躍を組織の次の成長に繋げていきます。