災害復興・防災

災害復興住宅融資(建設・購入)

災害で被災された方が被災住宅を復旧するための住宅ローン

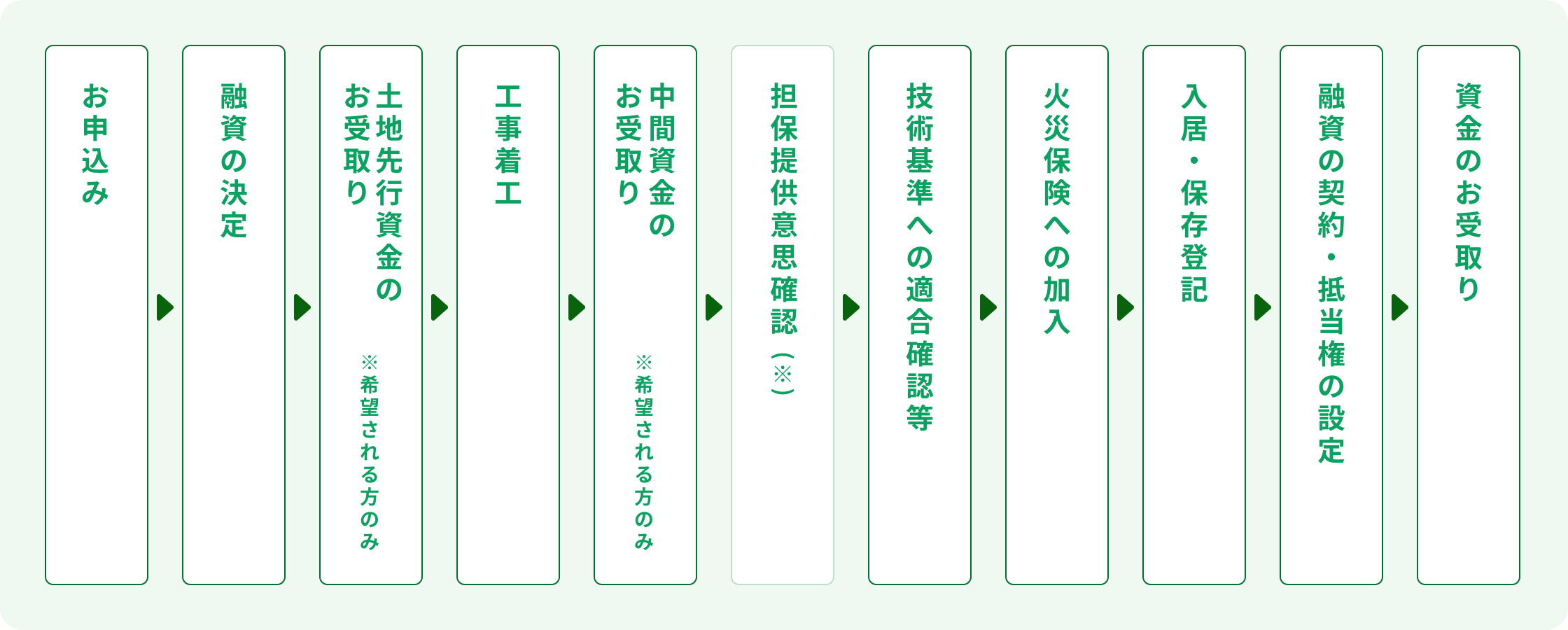

手続の流れ

建設の場合

(※)担保提供者の方には、融資の契約時まで(土地先行資金をご利用いただく場合は土地先行資金のお受取時まで・土地先行資金をご利用いただかず、かつ、中間資金をご利用いただく場合は中間資金お受取時まで)に取扱金融機関にご来店いただき、抵当権設定に関する確認などをさせていただきます。

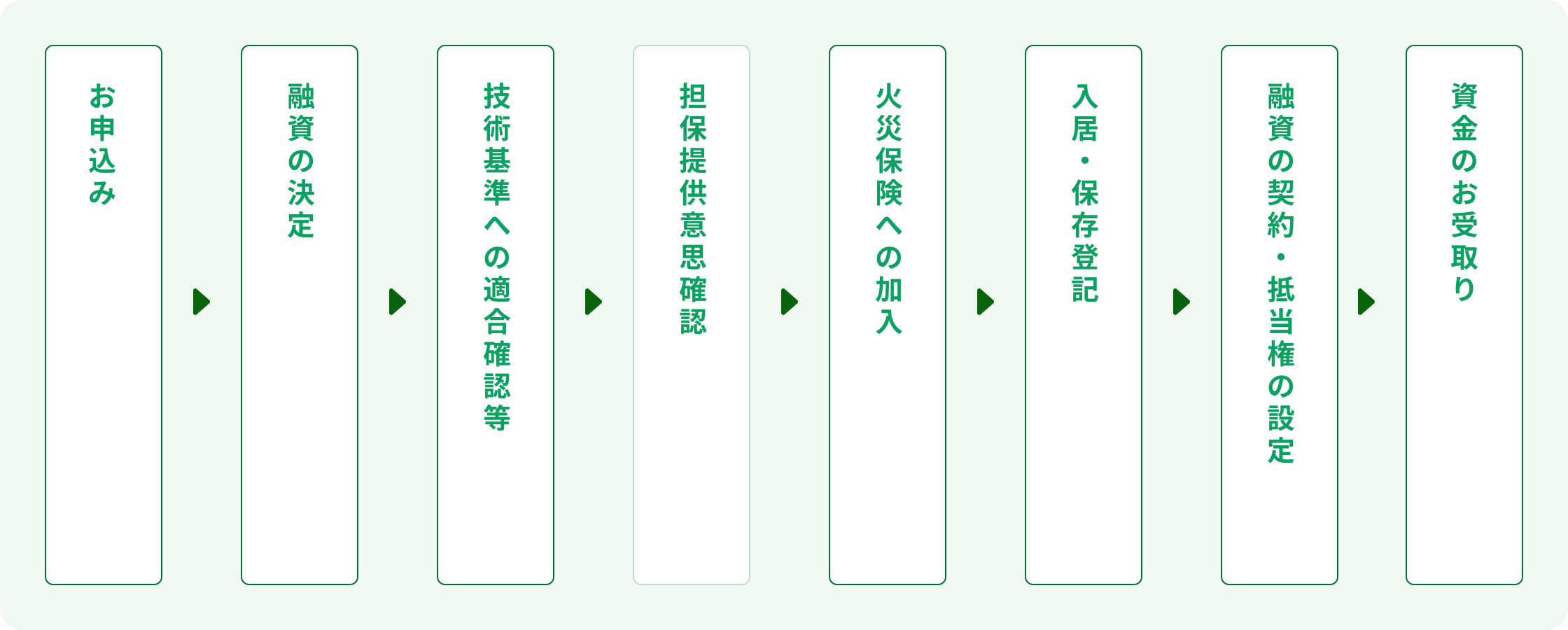

購入の場合

技術基準への適合確認は、「災害復興住宅融資等に関する確認書」をお客さまに作成いただくことにより行います。作成した「災害復興住宅融資等に関する確認書」は、融資の契約時までに、請負契約書(購入の場合は売買契約書)の写しと併せて取扱金融機関にご提出いただきます。

- ご注意

-

令和元年9月までにお申込みされた方は、工事審査(現場審査または購入物件審査)のお申込みが必要です。お申込みについては、機構本店郵送申込係

(03-5800-8170)までご連絡ください。※借入申込時にお渡ししている書類では、地方公共団体等と記載していますが、工事審査窓口が変わっていますのでご注意ください。

お申込み期間と方法

申込受付期間

原則として、り災日から2年間

ただし、次のまたはにあてはまる場合はそれぞれに記載するいずれか遅い日まで

被災者生活再建支援法第3条の規定が適用される災害により被災された場合

被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期間の最終日の属する月の末日

災害救助法第4条の規定が適用される災害により被災された場合

応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日

※建築または居住に関して法律等による制限(機構が別に定めるものに限ります。)が行われている地域において建設または購入する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内であればお申込みいただけます。

郵送申込

郵送により、機構本店郵送申込係にお申込みください。

郵送申込先

〒112-8570 東京都文京区後楽1丁目4番10号 独立行政法人住宅金融支援機構 本店 郵送申込係

※郵送によりお申込みいただいた場合であっても、お借入れの契約および返済などの手続は取扱金融機関で行います。

Web申込

借入申込から契約の手続を

原則Web上で完結することができます。

※災害の状況によっては、金融機関の窓口でお申込みできる場合がありますので、詳しくは機構にお問い合わせください。

融資の借入申込時に必要な書類と入手方法

【1. 全ての方に共通の書類】と【2. 申込区分に応じた書類】を併せてご提出いただきます。

なお、審査上、【1. 全ての方に共通の書類】および【2. 申込区分に応じた書類】以外の書類(収入、建設費、他の借入金、手持金などに関する書類など)の提出(提示)をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

また、提出された書類は、原則としてお返しできませんので、ご了承ください。

(参考)申込年に応じた各用語の意味は次のとおりです。

申込年

令和7年

申込年の前年

令和6年1月1日~令和6年12月31日

申込年の前年1年間後

令和7年1月1日~

1.全ての方に共通の書類(各1通)

住宅金融支援機構で取得

借入申込書等と入手先

災害復興住宅融資借入申込書

自署欄に申込人全員が自署し、ご提出ください。押印は不要です。

※災害復興住宅融資借入申込書の担保提供者記載欄が不足する場合、次の書類をご提出ください。

商品概要説明書等に関する確認書

自署欄に申込人全員が自署し、ご提出ください。押印は不要です。

個人情報の取扱いに関する同意書

自署欄に申込人全員が自署し、ご提出ください。押印は不要です。

提出書類送付書

借入申込書等の入手方法

お電話によるご請求

Webによる借入申込書等の作成

資料請求フォームによるご請求

※Web申込みの場合はWeb上で入力するため、借入申込書等の請求は不要です。

申込人(ご本人)で準備

運転免許証、パスポート(住所の記載がされたものに限ります。)、マイナンバーカードまたは健康保険証のうちいずれかの写し

※申込本人及び連帯債務者のそれぞれの方の分が必要です。

※収入および納税に関する証明書として、「収入情報取得サービスより取得した収入証明書」をご提出いただく場合は、上記の写しのご提出は不要です。

市区町村で発行

り災証明書の写し(住宅の被害を証明する書類)※証明書の名称は問いません。

市町村などが発行した住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」(親孝行ローンの場合は、被災当時、親等が居住していた住宅のもの)の原本を提示の上、写しをご提出ください。

※住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方は、当該り災証明書(写)の提出に加えて、被災住宅の修理が不能又は困難である旨を申し出ていただいた場合に申し込むことができます。

申込本人の収入および納税に関する証明書(申込年の前年分 ※1月~12月)

A. 給与収入のみの方の場合(ア~ウのいずれかの書類が必要)(*2)

市区町村で発行

ア:次のaまたはbのいずれかの書類

a 住民税課税証明書または住民税納税通知書(支払給与の総額の記載があるもの)(*1)

b 収入情報取得サービスより取得した収入証明書

※管理番号を記載した「収入情報取得サービスの利用に関する申出書」をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。

※マイナンバーカードをお持ちの方は収入情報取得サービスがご利用いただけます。

勤務先から入手

イ:特別徴収税額の通知書(支払給与の総額の記載のあるもの)(*1)

※通常、毎年5月から6月までにかけて市区町村から勤務先を通して交付されますが、市区町村から再発行は受けられませんのでご注意ください。

勤務先から入手

ウ:勤務先の社印のある源泉徴収票(支払給与の総額の記載のあるもの)

B. 給与収入のみ以外の方の場合(アまたはイの書類が必要)(*3)

税務署で発行

ア:次のaからcまでの全ての書類

a 納税証明書(その2・所得金額用)

b 納税証明書(その1・納税額用)

c 確定申告書(写)

※ aおよびbについては、電子納税証明書の提出も可

市区町村で発行

イ:次のaおよびbの証明書

a 次の(1)または(2)の書類

(1)住民税課税証明書または住民税納税通知書(所得金額の記載のあるもの)(*4)

(2)収入情報取得サービスより取得した収入証明書

※管理番号を記載した「収入情報取得サービスの利用に関する申出書」をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。

※マイナンバーカードをお持ちの方は収入情報取得サービスがご利用いただけます。

b 住民税納税証明書(納税額の記載のあるもの)(*5)

※aの証明書の「特別徴収税額」等の欄に金額の記載があり、またはaの証明書に「特別徴収中」である旨の表示がある等、住民税の総額を特別徴収されていることが分かる場合は、bの証明書の提出は不要です。

C. 公的年金収入のある方の場合

市区町村などで発行

公的年金等の種類及び受給額の内容が確認できる書類(*6)

(例示1)「公的年金収入」と記載されている住民税課税証明書(*7)

(例示2)収入情報取得サービスより取得した収入証明書※(*7)

※管理番号を記載した収入情報取得サービスの利用に関する申出書をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。

(例示3) 公的年金等の源泉徴収票

※非課税の年金(遺族年金、障害者年金等)を受給している場合は、(例示1)の書類で確認ができないことがあります。

詳しくは、機構カスタマーセンターにお問い合わせください。

住宅金融支援機構で取得

【団体信用生命保険に加入する場合】

新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書

記入漏れが無いよう記入例をご確認いただきながら記入してください。

書式の入手方法

お電話によるご請求

資料請求フォームによるご請求

※Web申込みの場合はWeb上で入力するため、書式の請求は不要です。

(*1)支払給与の総額の記載がある市区町村の発行した証明書であれば、他の名称の証明書であってもかまいません。

(*2)提出できない時期においては、源泉徴収票(支払給与の総額の記載のあるもので、社印は不要)を提出し、融資の契約時(土地先行資金をご利用いただくときは土地先行資金交付時・土地先行資金をご利用いただかず、かつ、中間資金をご利用いただくときは中間資金交付時)までにアからウまでの書類のうちいずれかのものをご提出ください。【注】

(*3)提出できない時期においては、確定申告書(写)を提出し、融資の契約時(土地先行資金をご利用いただくときは土地先行資金交付時・土地先行資金をご利用いただかず、かつ、中間資金をご利用いただくときは中間資金交付時)までにアまたはイの書類のうちいずれかのものをご提出ください。【注】

(*4)市区町村の発行した証明書で所得金額の記載があれば、他の名称の証明書であってもかまいません。

(*5)市区町村の発行した証明書で納税額の記載があれば、他の名称の証明書であってもかまいません。

(*6)複数の種類の年金を受給している場合は、それぞれの年金について提出が必要です。

(*7)住民税課税証明書に「公的年金収入」ではなく「公的年金等収入」と記載されている場合、併せて年金の種類と受給額を確認できる書類の提出が必要です。詳しくは、機構カスタマーセンターにお問合せください。

【注】借入申込時に提出していただいた書類と融資の契約時までに提出していただいた書類の収入金額などが異なる場合は、改めて審査を行います。

審査の結果、融資を受けられなくなる場合や融資額が減額される場合があります。

連帯債務者の収入を合算する場合または親子リレ-返済を利用する場合

ご提出書類

連帯債務者の収入および納税に関する証明書

入手先

市区町村/勤務先/税務署

説明

「申込本人の収入および納税に関する証明書」欄の書類と同じものをご提出ください。

申込年の前年1月以降に転職や就職をした場合

親孝行ローンをご利用いただく場合

ご提出書類

次の(1)から(3)の全ての書類をご提出ください。

(1) 親孝行ローンに関する申出書

書式はリンク先をご利用ください。

(2)住民票または住民票の除票

融資住宅に入居する親等の年齢が確認できるものをご提出ください。

※戸籍抄本またはり災証明書で融資住宅に入居する親等の年齢が確認できる場合は提出不要です。

(3)戸籍謄抄本

申込本人と融資住宅に入居する親等との続柄が確認できるものをご提出ください。

※住民票またはり災証明書で続柄が確認できる場合は提出不要です。

入手先

の(1)のリンク先をご利用ください。

市区町村

市区町村

外国人の方の場合

ご提出書類

次の(1)及び(2)の書類をご提出ください。

(1) 次のアからウまでのいずれかの書類の写し(後日、取扱金融機関において原本提示していただきます)

ア 在留カード

出入国管理および難民認定法第19条の3に規定されているもの

イ 特別永住者証明書

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条に規定されているもの

ウ 外国人登録証明書

旧外国人登録法(昭和27年法律第125号)第5条に規定されている登録証明書のうち在留資格が記載されているもの

(2) 住民票

※原本をご提出ください。

入手先

申込本人

市区町村

【次の①から③までのいずれかに該当する方の場合】

①申込本人と連帯債務者が同性パートナーの場合

②申込本人と住宅・土地を共有する方が同性パートナーの場合

③連帯債務者と住宅・土地を共有する方が同性パートナーの場合

ご提出書類

次のアまたはイのいずれかの書類の原本を提示の上、写しをご提出ください。

※ 機構への郵送により申し込む場合は、融資予約後、取扱金融機関において原本の確認をさせていただきます。

ア 次のおよびの内容が確認できる地方公共団体が発行するパートナーシップ証明書、宣誓書受領証またはこれに準ずる書類

同性パートナーの二人のうち、いずれかの現住所または取得物件所在地の地方公共団体が発行しているものであること。

確認書類を発行した地方公共団体が、紛失または無効となった証明書等の番号をホームページ上に掲載している場合は、これに該当しないことが確認できること。

イ 次のおよびの内容と同趣旨の事項が明記されている同性パートナーに関する合意契約に係る公正証書の正本または謄本

二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。

二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。

入手先

市区町村

2.申込区分に応じた書類(各1通)

建設の場合にご提出いただく書類

スライドして確認いただけます

| 書類名 | 説明 | 入手先 | ||

|---|---|---|---|---|

| 土地の登記事項証明書(全部事項証明書) |

申込日前2か月以内に発行されたものをご提出ください。 ※ 登記情報提供サービスにより取得したものでもかまいません。 | 法務局 | ||

| 【借地に建設する場合】 | 住宅建築に関する地主の承諾書 |

※ 申込人以外の者が敷地を所有している場合又は申込人以外の者と敷地を共有している場合にご提出ください。ただし、敷地の所有者が連帯債務者になる場合は、提出不要です。 | (書式はリンク先をご利用ください。) | |

| 賃貸借契約書(写)または地上権設定契約証書(写) | 土地を賃貸借契約または地上権設定契約により借りている場合にご提出ください。 | 申込人 | ||

| 【土地を取得する場合】 土地売買契約書(写)、賃貸借契約書(写)または地上権設定契約証書(写) |

土地の売買契約書等は、土地又は借地権の取得価額の分かるものをご提出ください。 ※ 売買契約書等の契約当事者には申込本人が含まれていることが必要です。 | 申込人 | ||

購入の場合にご提出いただく書類

スライドして確認いただけます

| 書類名 | 説明 | 入手先 | ||

|---|---|---|---|---|

| 購入する土地の登記事項証明書(全部事項証明書) |

申込日前2か月以内に発行されたものをご提出ください。 ※ 敷地権登記されたマンションを購入する場合は不要です。 ※ 登記情報提供サービスにより取得したものでもかまいません。 | 法務局 | ||

| 購入する住宅の登記事項証明書(全部事項証明書) |

申込日前2か月以内に発行されたものをご提出ください。 ※ 購入する住宅が未竣工の場合は、融資の契約時までにご提出ください。 ※ 登記事項証明書で「新築年月日」が確認できない場合等は、建物に関する登記簿謄本(登記の電算化に伴い閉鎖されたもの)を追加してご提出ください。 ※ 登記情報提供サービスにより取得したものでもかまいません。 | |||

| 売買契約書(写) |

原本を提示の上、写しをご提出ください。 ※ 借入申込時に売買契約書を締結していない場合は、募集パンフレット、重要事項説明書又は販売価額証明書(参考書式第19号)をご提出ください。この場合は、融資の契約時までに売買契約書の原本を提示の上、写しをご提出いただきます。 | 申込人 | ||

| 【競売物件を落札した方が申込む場合】 売却許可決定の謄本の写しなど落札価額が分かる書類 |

原本を提示の上、写しをご提出ください。 ※ 競売物件を落札した方は、売却許可決定日から代金を納付するまでの間にお申込みください。 | 裁判所 売主など | ||

参考書式

その他の特定のケースにあてはまる際に必要な書式はこちらからダウンロードできます。借入申込書等の入手方法

借入申込書や融資のご案内等の一式については、次の方法によりご請求ください。無料でお送りします。(お届けまでに1週間程度かかります。)

※Web申込みの場合はWeb上で入力するため借入申込書等の請求は不要です。

なお、その他の特定のケースにあてはまる際に必要な書式は、以下のページからダウンロードできます。

お電話によるご請求

機構カスタマーセンターで資料請求を承っています。

住宅金融支援機構 カスタマーセンター(災害専用ダイヤル)

フリーダイヤル:0120-086-353(通話無料)

営業時間:9:00~17:00(祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。)

国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります。)

Tel:048-615-0420

資料請求フォームによるご請求

下記リンクのフォームに必要事項をご記入の上、ご申請ください。

Web上での借入申込書等の作成

借入申込書、商品概要説明書等に関する確認書をウェブ上で作成いただくことができる「借入申込書作成ページ(※)」をご用意しています。

- ※ 当作成ページは、借入申込書等一部の書類の作成のみに対応しています。

別途、1または2の方法により資料一式をご請求いただき、必要書類へのご記入が必要となります。

なお、Web申込サービスとは異なります。

<サービス提供の終了のお知らせ>

借入申込書作成ページは、令和8年3月末でサービス提供を終了します。当該サービスで作成いただいた借入申込書のデータは、サービス提供終了後は印刷できなくなりますのでご注意ください。

なお、今後の借入申込にあたっては、ぜひWeb申込サービスをご活用ください。