管理組合・事業者向け商品

まちづくり融資(短期事業資金)

市街地再開発事業、防災街区整備事業、マンション建替え事業などの施行者である事業者や参加組合員向けの事業融資です。

最新の金利はこちら

最新の金利情報を確認したい方はこちら

まちづくり融資とは

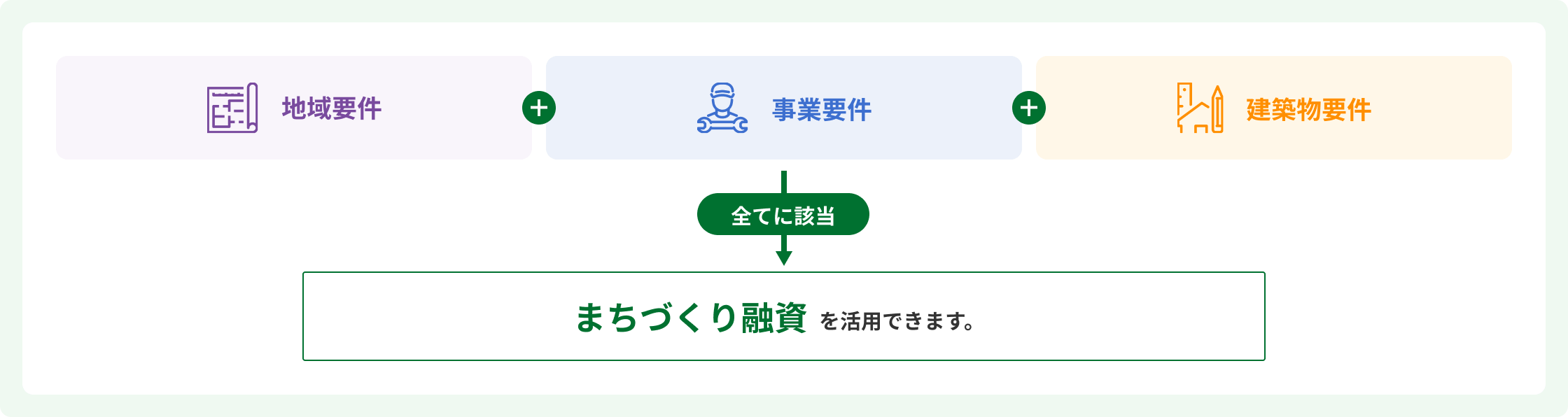

まちづくり事業を行う場合に、事業の初動期から完了までの各段階の資金ニーズに対応する融資制度です。 まちづくり融資は、計画しているまちづくり事業が、「どこで(地域要件)」、「どのような手法により(事業要件)」、 「どのような建築物を建てるか(建築物要件)」の3つの内容に該当する事業にご活用いただけます。

ご利用条件

資金使途

市街地再開発事業の場合

- 市街地再開発組合などが事業の構想、計画段階~建物竣工、保留床譲渡までの間に必要とする事業資金

- 参加組合員などが事業の構想、計画段階~建物竣工および保留床譲渡までの間に必要とする事業資金

融資対象者

個人、中小事業者※である法人または建替え事業を行う組合(市街地再開発組合、防災街区整備組合、マンション建替組合、マンション敷地売却組合など)で、適切に事業を運営し、確実な返済が見込まれる方

※資本の額若しくは出資の総額が3億円以下または常時使用する従業員が300人以下の事業者

融資額

対象事業費について

建設工事費、調査設計計画費、土地の所有権または借地権の取得費、補償費、参加組合員負担金、保留床購入費など

※保留床購入費は事業化当初から申込者が取得することが予定されていた場合に対象となります。

融資率上限について

対象事業費の100%

※融資額については100万円以上、10万円単位となります。

融資金の返済期限

建物の検査済証交付日の2年後の応当日以内の日で、個々の事業に応じて機構が設定した返済期日が返済期限となります。

融資金の返済方法

返済方法

保留床の譲渡状況などに応じて、協議の上で、機構が指定する返済期日に元金および利息をご返済いただきます。

なお、返済額は原則として融資対象住戸の販売価格(機構が事業計画承認した際の販売価格で、消費税を含みます。)に、次により算出した返済割合※1を乗じた金額とします。詳細については、当機構までお問合せください。

<返済割合の算出方法>

融資割合※2と販売戸数に応じて原則として次のとおり算出します。※3、※4

融資対象住戸の3割を販売するまで

原則として「50%+(融資割合(%)-50%)×2」

3割を販売した以後

原則として融資割合と同じ。

※1 返済割合とは、機構が事業計画承認した際の融資対象住戸の販売価格(消費税を含みます。)に対する機構への返済額の割合をいいます。

※2 融資割合とは、機構が事業計画承認した際の融資対象住戸の販売価格(消費税を含みます。)の総額に対する機構融資額の総額の割合をいいます。

※3 融資割合が75%以上の場合の返済割合は100%、融資割合50%以下の場合の返済割合は融資割合と同一となります。

※4 優良な会社の債務保証、別担保の提供などにより返済の懸念が極めて少ないと判断される場合には返済割合を融資割合とすることができます。

毎年度4月1日から30日までのうち、機構が指定する返済期日に元金および利息を一括返済していただきますが、事業期間が返済期日を越えることが理由で一括返済することができない場合は、返済期日に手形を書換え、借換えの手続を行うことにより借入れを継続していただくことができます。

なお、返済期日に借換えを行う場合は、返済期日(=借換日)において、次年度の融資予約に基づく融資金によりご返済いただきます。その際、経過利息については同日にお支払いいただくか、元金部分に加えていただくこととなります。具体的な返済額などの詳細については、当機構までお問い合わせください。

返済原資(例)

保留床の販売代金、権利者の増床清算金、補助金など

融資の契約形態

約束手形による融資です。

融資金利

金利水準

※金利は毎月見直します。

金利決定時期

資金交付時の金利が適用されます(ただし、手形書換えによる借換えを行う場合の借換え以後の融資金利は、借換え時点の融資金利が適用されます。)。

※個々の融資に適用される融資金利の適用期間は、資金交付時から資金交付のあった年度の翌年度4月下期資金交付日(機構が指定する日)までとなります。ただし、借換えを行う場合の融資金利の適用期間は、借換日から借換えを行った年度の翌年度4月下期資金交付日までとなります(さらに借換えを行う場合は、4月下期資金交付日の前日までが適用期間となります)。

担保

原則として、建物および土地に対する根抵当権、事業者が有する債権に対する質権、譲渡担保権などを機構のために第1順位で設定させていただきます。担保設定に要する費用(登録免許税、司法書士報酬等)はお客さまのご負担となります。

保証人

融資審査の結果、十分な保証能力のある保証人が必要となる場合があります。

※個人を連帯保証人とされるときは、申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。

※法人を連帯保証人とされるときは、十分な保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます。

※機関保証を利用する場合は保証料が必要となります。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。

機構が承認した保証機関は次のとおりです(別途、保証対象となる事業要件があります。)。

- (一財)首都圏不燃建築公社

- (一財)住宅改良開発公社

- (公社)全国市街地再開発協会

建築物の技術要件

機構が定める技術要件を満たしていただきます

※適合証明機関による物件検査を受けていただく必要があり、検査に当たっては物件検査手数料が必要となります。物件検査手数料は適合証明機関によって異なります。

火災保険

機構が必要と認める場合は、建物に対し機構が定める要件を満たす火災保険を付保していただきます(機構が必要と認める場合は保険金請求権に対して機構のために第1順位の質権を設定させていただきます。)。

※火災保険料および質権設定費用は、お客さまのご負担となります。

一部繰上返済手数料

必要ありません。

返済条件変更手数料

必要ありません。

※お申込時に上記の条件を満たしている場合であっても、審査の結果、ローンの延滞履歴がある等返済に懸念がある方については、融資をお断りしたり、希望融資額を減額することがありますので、あらかじめご了承ください。

※反社会的勢力である者からの借入申込みは、一切お断りします。また、後日反社会的勢力であることが判明した場合は、直ちに手続きを中止し、ご融資はいたしません。

対象となる地域、事業、建築物

地域要件(融資の対象となる地域)

次のI及びIIに該当する地域が融資対象になります。※マンション建替え事業の場合は、地域要件はありません。

対象地域 = 「一定の用途地域」 + 「整備改善を図る必要がある区域」

I 「一定の用途地域」内にあること

住居系地域

商業系地域

準工業地域

※商業地域においては、容積率600%以下の地域に限ります。

※上記以外に、国勢調査による人口集中地区のうち、 主たる用途が住宅である地域も対象区域になります。

II 「整備改善を図る必要がある区域」内にあること(※)

危険密集市街地

防火地域または準防火地域

防災再開発促進地区

再開発促進地区(都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定する地区または都市再開発法第2条の3第2項に規定する地区)

市街地再開発促進区域

住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型に限ります。)の整備地区

不燃化促進区域

地方公共団体が計画等で定めている密集市街地又は地方公共団体からまちづくり融資の適用要請があった密集市街地

※地方公共団体が計画等で定めている密集市街地等のうち、機構が把握しているものはこちら

都市再生緊急整備地域

※都市再開発法に基づく市街地再開発事業または密集法に基づく防災街区整備事業の場合は、上記の~の区域(注)のほか、次のi~viiiの区域も対象となります。

また、上記およびのうち都市再開発法第2条の3第1項第2号に規定する地区の区域は対象となりません。

都市再開発法第2条の3第1項に規定する政令で定める大都市(注)を含む都市計画区域

都心共同住宅供給事業の実施区域

市街地再開発事業の施行区域

防災街区整備事業の施行区域

住宅市街地総合整備事業の整備地区

市街地総合再生計画の区域

地区再生計画の区域

地方公共団体と機構が協議して指定した地域

(注)大都市とは東京都(特別区の存する区域に限ります。)、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、川口市、さいたま市、千葉市、船橋市、立川市、堺市、東大阪市、尼崎市、西宮市となります。

※賃貸建築物建替え事業の場合は、、、、または

事業要件(融資の対象となる事業)

次のI~Vのいずれかの事業に該当していることが必要です。

I マンション建替え事業

次のからまでのすべてを満たす事業

新たに建設される建築物の地上階数が3階以上であること

新たに建設される建築物の敷地面積が300㎡以上(※)であること

(※)マンション建替え円滑化法に基づく事業以外の事業の場合は、新たに建設される建築物の敷地面積が500m以上であること

建替え前の区分所有建築物が次の(a)および(b)に該当すること

a)区分所有法第62条第1項に基づく建替え決議、同法第69条第1項に基づく建替え承認決議、同法第70条第1項に基づく一括建替え決議、区分所有者全員の総意による建替え決議またはマンション建替え円滑化法第108条第1項に基づくマンション敷地売却決議を行っていること

b)「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数の3分の1以上を経過していること

(例:鉄筋コンクリート造住宅の場合は16年以上経過していること)

[注]マンション建替え円滑化法に基づく事業以外の事業の場合は、上記~のほか、「敷地内に一定割合の空地(法定空地率+10%以上)が確保されていること(法定建ぺい率が定められていない場合は、敷地面積に対する空地の割合が10%以上であること)。」が要件となります。

II 共同建替え事業(敷地を共同化して建替えを行う事業)

次の及びのすべてを満たす事業

現存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地およびその土地に隣接する土地を一の敷地として新たに建設すること

新たに建設される建築物の敷地面積が100㎡以上であること

III 総合的設計協調建替え事業

次のからまでのすべてを満たす事業であること

次の(a)または(b)のいずれかに該当する建替え事業であること

a)建築基準法の一団地認定または連担建築物認定を受けたものであること

b)地方公共団体と機構との協議によって定める基準に該当する建築物で、隣接する2以上の敷地に同時期に建設されるものであること

建替えにより新たに建設される建築物の敷地面積の合計が200㎡以上であること

建替えにより新たに建設される建築物の個々の敷地面積が原則として100㎡以上であること(※)

(※)建替えの際の区画の割り直しまたは建築基準法第42条第2項、都市計画法第12条の4第1項各号その他の法令の制約に伴い、建替えに係る一団の区域における敷地の数を増加させることなく新規に生じる敷地が100㎡未満となる場合は対象となります。

(※)建替え前の建物が連続建てで、建替えの際に各住戸に割り振った敷地が100㎡未満となる場合は対象となります。

IV 地区計画等適合建替え事業

次の及びのすべてを満たす事業であること

次の(a)~(e)のいずれかに該当する敷地における建替え事業であること

a)地区計画等または建築協定で「建ぺい率の最高限度」が定められた敷地

b)地区計画等または建築協定で「壁面の位置の制限」が定められた敷地

c)条例や条例に基づくまちづくり協定などで「壁面の位置の基準」が定められた敷地

d)建築基準法に基づく「壁面線」が定められた敷地

e)密集法の防災街区整備事業における権利変換により取得した個別利用区の敷地

f)都市再開発法の市街地再開発事業における権利変換により取得した個別利用区の敷地

建替えにより新たに建設された建築物の個々の敷地面積が原則として100㎡以上であること(※)

(※)建替えの際の区画の割り直しまたは建築基準法第42条第2項、都市計画法第12条の4第1項各号その他の法令の制約に伴い、建替えに係る一団の区域における敷地の数を増加させることなく新規に生じる敷地が100㎡未満となる場合は対象となります。

(※)建替え前の建物が連続建てで、建替えの際に各住戸に割り振った敷地が100㎡未満となる場合は対象となります。

V 賃貸建築物建替え事業

次の及びのすべてを満たす事業であること

建替え前の建築物が賃貸の用に供していた建築物の場合であって、当該建築物を取り壊し、新たに建築物を建設する事業であること

建替えにより新たに建設される建築物の敷地面積が原則として100㎡以上であること(※)

(※)建替え前の敷地面積が100㎡未満であった場合、建替え前の敷地面積以上であるものは対象となります。

建築物要件(融資の対象となる建築物)

次のi~vの要件をすべて満たしていることが必要です。

- 住宅部分の延べ面積の割合が、建築物全体の延べ面積の1/2超であること(マンション建替えに係る建築物の場合は、建築物全体の延べ面積の1/4以上であること)

- 構造が耐火構造、準耐火構造(省令準耐火構造を含む。)またはまちづくり省令準耐火構造であること

- 法定容積率の1/2以上を利用していること(マンション建替えに係る建築物の場合は、法定容積率の1/3以上を利用していること)

- 1戸当たりの住宅の床面積が、30m²以上280 m²以下であること

- 機構の定める一定の技術要件に適合すること

理事長から感謝状を贈呈した団地のご紹介

感謝状の贈呈は、良好な住環境の整備に寄与した団体などに対し住宅金融支援機構理事長から機構としての謝意・ 敬意を表すとともに、良質な住宅供給およびまちづくりの啓発を促進することを目的として実施するものです。

- ご相談窓口

-

独立行政法人住宅金融支援機構

カスタマーサービス部03-5800-8104(通話有料)

- Fax

- 03-5800-9369

- 営業時間

- 9:00~17:00(土日、祝日、年末年始は休業)

- 住所

- 〒112-8570 東京都文京区後楽1丁目4番10号